今回は、トレッキングシューズすら履いたことがなかった登山初心者の私が、富士山の中でも「最も過酷」と言われる御殿場ルートに挑戦した記録を紹介します。

装備の工夫や体力面での対策、登頂までのリアルな行程などを通じて、同じように「初めて富士山に登ってみたい!」と思っている方の参考になれば嬉しいです。

御殿場ルートとは?

御殿場ルートは標高約1,440mからのスタート。他のルートより出発地点が低いため、歩行距離は片道およそ10.5kmと長くなります。結果として、同じ富士登山でも体力の消耗度が大きく、砂地歩行も相まって「過酷なルート」と言われる理由を実感しました。

特徴(御殿場ルート)

| 項目 | 数値・特徴 |

| スタート標高 | 約1,440m(御殿場口五合目) |

| 歩行距離(片道) | 約10.5km |

| 山小屋 | 下記参照 |

| 特徴 | 長距離・砂地が多く体力勝負 |

山小屋一覧(御殿場ルート)

| 位置 | 山小屋名 |

| 新五合目 | 大石茶屋 |

| 新六合目 | 半蔵坊 |

| 七合四勺 | わらじ屋 |

| 七合五勺 | 砂走館 |

| 七合九勺 | 赤岩八号館 |

👉最新の山小屋の詳細や営業情報は「富士登山オフィシャルサイト 山小屋情報ページ」で確認できます。

そんな御殿場ルートを、本格的な登山経験のない初心者の自分が選んだ理由は2つあります。

登山者の少なさ

初心者としては、自分のペースで焦らず登れることが何より大事だと思いました。実際に登ってみても、登山道は空いていて、譲り合いながら自分のペースで登ることができました。このルートならではのメリットだと感じました。

👉 他ルートとの違いについては 「富士登山オフィシャルサイト」に詳しくまとめられています。このサイトを参考にして人数が少ない御殿場ルートを選びました。

体力に自信

普段から週6で運動しており、持久力にはある程度自信がありました。

しか実際は想像以上。長時間の砂地歩行や標高の高さによる息切れで、体力は大きく削られました。途中からはApple Watchで心拍数を確認しつつ、「頑張りすぎない」ことを意識してペース調整しました。特に新六合目から七合目の区間が一番もきつかったです。

また、富士登山オフィシャルサイトにもある「ほぼどこからでも日の出が見られる」というメリットは大きいです。体調が優れず山小屋でリタイアした場合でも日の出が見られるので、「せっかく来たから日の出を見たい」と無理する必要もありません。

富士登山で準備してよかったもの/しておけばよかったもの

基本装備(水分・行動食・ヘッドライトなど)は揃えました。その上で特に役立ったもの、逆に不足を感じたものを紹介します。

準備してよかったもの

✅スマートウォッチ:心拍数やペースを確認でき、体調管理に役立った。

→私の場合は「Apple Watch」

✅マフラータオル:首の日焼け防止と汗拭きに便利。Tシャツが汗でびしょ濡れにならず快適。

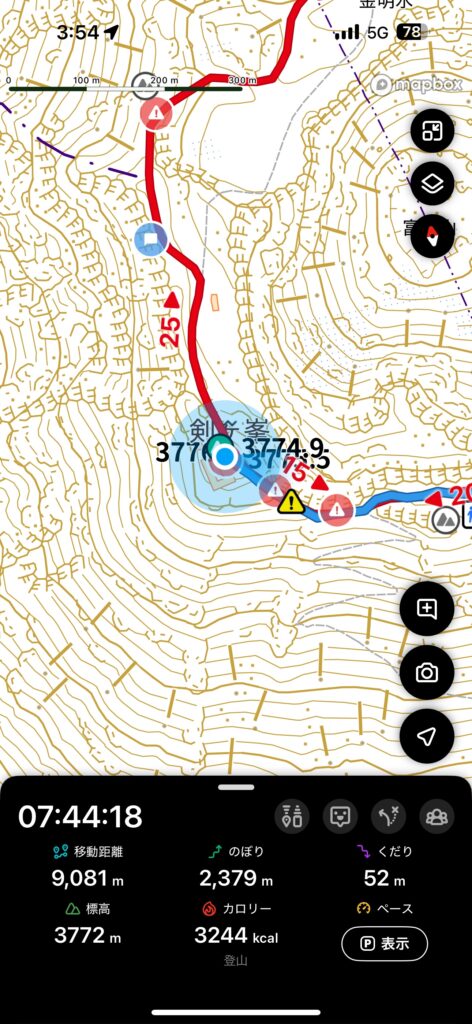

✅YAMAPアプリ:単独登山だったため、ルート確認や残り距離の把握ができ安心感につながった。

→アプリ+入山時に係の方にも経路確認をしました。

準備しておけばよかったもの

⚠️トレッキングポール:砂地で一歩進んでも滑るため消耗が大きかった。ポールがあれば体力を温存できたはず。

→私が行った時にはレンタルもありましたが、大丈夫だろうと思って進んでしまいました。

⚠️アイマスクと耳栓:山小屋は消灯までは明るく賑やか。快適に休むために必須と感じた。

→日の出を見ない方は、消灯の時間以降は静かなので、その場のにぎやかな雰囲気を楽しむのも一つの過ごし方です。

小さな工夫で、快適さと安心感は大きく変わると実感しました。

実際の行程と時間

実際に掛かった時間と感想と景色を紹介します。

挑戦したのは、2025年7月10日(開山初日)。

計測はYAMAPを使用しました。

ルートには、「御殿場ルート」と書かれた標札があるので、YAMAPとあわせて確認するとルートから外れてないかがわかるのでより安心です。

5合目〜7合目9尺(赤岩八合館) 5時間55分

登頂開始は9:00頃、15:00頃には山小屋に到着しました。

5合目〜新6合目

この区間は砂地が続きます。1歩進もうとしても、踏み込むときに砂で滑るため、半歩分も進めないことが多々あります。

特に私の場合は、トレッキングポールを使わなかったので、踏ん張りが効かず大変でした。

準備しておいたらよかったものに、トレッキングポールを挙げさせていただきましたが、レンタルでもいいのでこの区間では特に有効だと感じました。

新6合目〜7合目4尺

この区間は、徐々に砂地から石や岩が積み重なった道(ガレ場)になっていきます。踏ん張りは効きますが、小石に足を取られて転ばないように要注意です。

また、途中山小屋がないため、しっかりと新6合目で休憩、補給をしてから出発するのをおすすめします。

7合目手前で、3,000mを越えるため、水分を取るなどしっかりと高山病対策も行いましょう。

7合目4尺〜7合目9尺

この区間は、石や岩が積み重なった道(ガレ場)です。砂地よりは歩きやすいですが標高も高いため、7合目4尺に着いた時には、正直体力が限界を迎えていました。宿泊の予約をしていた「赤岩八合館」は、7合目4尺の「砂走館」からも見える距離ですが、ここで水分補給と、「おしるこ」を食べてエネルギー補給を行いました。

その後、15時ごろには赤岩八合館に到着しました。夕食までには時間があり、そのまま山頂まで登ろうか迷い、山小屋のスタッフの方に、ペースを確認してみました。

ここまで、登ってきたペースだと、「このペースならそのまま山頂まで行って戻ってこられる時間ですよ」と教えていただきました。ただ、自分の体力がどこまで持つか分からなかったため、無理せず夕食まで仮眠をとることにしました。

山小屋で宿泊

今回泊まった赤岩八合館では、夕食はカレー食べ放題で、疲れていた体に沁み渡りました。

また、山頂への出発時には大きな荷物を山小屋に預けられるのは本当にありがたく、軽装で登頂に挑めたことで、かなり体力を温存できたと感じました。

さらにスタッフからの具体的なアドバイス(出発時間やペース配分)が初心者にはとても心強かったです。 スタッフの皆さんがとても親切だったので、次回も利用したいと思える山小屋でした。

7合目9尺(赤岩八合館)〜山頂剣ヶ峯 1時間51分

ここからがラストスパートです。荷物も置いたまま登頂できたので快適でしたが標高が高いこと、前日の疲れが残っていることもあり前日のペースからは少し落ちました。この区間も、石や岩が積み重なった道(ガレ場)です。剣ヶ峯(標高3,776m)はご来光を目指す登山者で非常に混雑します。日の出の時間ちょうどに着くと人が多くて動けない可能性もあるため、ご来光の1時間前には到着できるように出発したいです。日の出を待つ間の景色も非常に幻想的で、忘れられない時間となりました。

下山 3時間25分

ご来光を楽しんだ後、4時55分に下山を開始しました。目標は御殿場口8時55分のバスに乗ることです。

山頂剣ヶ峯〜7合目9尺(赤岩八合館)

まずは「富士山山頂浅間大社」に立ち寄り、無事に登れたことへの感謝を込めて参拝しました。

下山は上り以上に注意が必要です。小石でバランスを崩しやすく、勢いがつく分とても滑りやすいのです。実際、私も2回ほど転びかけました。特に太ももへの負担が大きく、上りとは違った筋肉の疲れを感じます。

帰りの体力配分が分からなかったため、宿泊プランは「朝食付き」を選択。荷物を回収してしっかり朝食をとり、5合目を目指しました。

7合目9尺(赤岩八合館)〜宝永山〜五合目

宝永山にも寄りたかったので、山小屋のスタッフに確認したところ「十分余裕がある」とのこと。安心して立ち寄ることにしました。

7合目付近までは登り同様、石や岩が積み重なったガレ場が続きます。このあたりではまだ体力に余裕がありました。

宝永山に行くには「大砂走り」の途中で分岐する必要があります。前半は体力的には問題ありませんが、傾斜が急で立ち止まるのに踏ん張りが必要でした。ここもトレッキングポールがあったらよかったのにというポイントでした。

分岐を越えると道は一時的に緩やかになり、その後は狭いガレ場に変わります。人とすれ違う際は特に注意が必要です。

宝永山を経由した後は、再び大砂走り。新五合五勺(次郎坊)を過ぎると傾斜はそのままに地面が硬くなり、着地の衝撃で足の痛みが増してきました。ここでは道の両脇にある砂の柔らかい部分を歩くと衝撃が和らぎます。

寄り道をしつつも、なんとか8時20分に御殿場口のバス停へ到着できました。

まとめ

富士山御殿場ルートを登ってみて、初心者でも意識しておきたいポイントをまとめました。

厳しさの先にある達成感を味わう

登山は体力的にも精神的にも厳しいですが、その先にある景色やご来光、頂上に立ったときの達成感は格別です。

例えば、3,000mを越えたあたりで、体は限界でも、ふと振り返ると雲の上からの景色。一気にメンタルが復活します。そして、頂上に立ったときには、ここまで登り切った達成感からか、疲れも忘れるほどの達成感がありました。

さらに、下山を終えて五合目に戻ったときの安堵感も格別です。無事に下山できた喜びと、山頂から眺めた景色を思い出すと、心から「やり切った!」という達成感が湧き上がりました。苦労した分だけ得られるこの満足感は、初心者でもしっかり準備して挑戦すれば、必ず味わうことができます。

この内容が、これから富士登山に挑戦される方の参考になれば幸いです。

体力があっても無理は禁物

普段運動していても、標高や足場、距離の長さで体力は大きく消耗します。

こまめに休憩し、無理せず自分のペースで登ることが安全につながります。

装備と準備で快適さを確保

快適に過ごせる装備は必須です。

スマートウォッチで心拍を管理したり、マフラータオルで汗や日焼け対策をしたり、トレッキングポールを使うことで体力を温存できます。

さらに、時間配分や残りのルートの難易度については、山小屋のスタッフに相談することで安心して行動できます。